11月4日,余延辉、刘塬方和导师华中农业大校园长严建兵(左一)在评论课题。

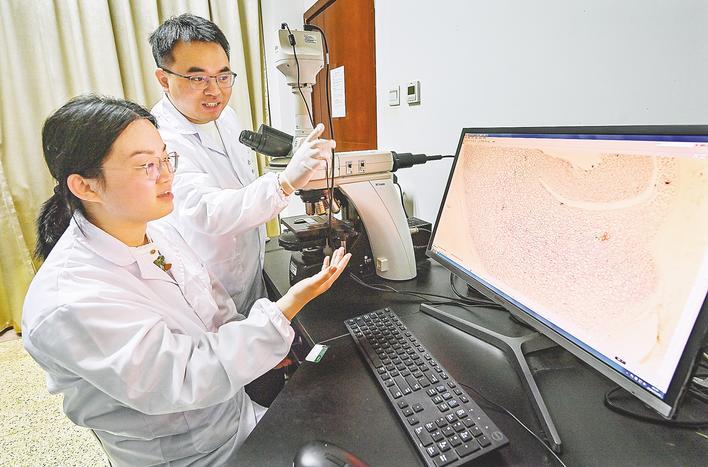

11月11日,在作物遗传改进全国重点试验室里,余延辉、刘塬方配偶用显微镜调查玉米籽粒切片。

11月12日,余延辉、刘塬方观赏华中农业大学博物馆时,被种子标本深深招引。

11月15日清晨,余延辉和刘塬方从试验室出来后在华农步行街某便利店吃夜宵。

11月13日,在作物遗传改进全国重点试验室里,刘塬方在超净台调查拟南芥(植物)麦苗成长状况。

11月12日晚,世界尖端学术期刊《细胞》在线宣布了华中农业大学严建兵教授团队的一项研讨成果——他们初次提醒了玉米籽粒脱水的分子机制,为快脱水宜机收玉米培育奠定重要根底。此项研讨经过下降水分完成籽粒机收,有望一亩地节约本金100元到150元。

玉米是我国栽培培育面积最大、总产量最高的作物,栽培培育面积超越6亿亩,但玉米籽粒含水量过高,机械化收成面积不到15%,影响出产功率和栽培本钱。

这篇论文的3位一同榜首作者中,有一对博士生配偶——余延辉和刘塬方。从本科到读博都在华中农大,科研为两人牵起了“红线”。本年,他们迎来了科研的结晶,也诞生了爱情的结晶——心爱的女儿萱萱。配偶俩慨叹地说:“科研之路虽然艰苦,但更多的是美好。”

余延辉2012年考入华中农大植物科学技术学院。两年后,刘塬方也考入同一个学院。可是直到2020年,他们才在严建兵教授举行的一次学术会议上知道,当年9月结为夫妻。

两人很少约会,可是每天又都在“约会”——一同做试验,便是科研人特有的“约会”。余延辉介绍,他们在吃饭时、回家的路上都会评论科研相关的论题。

一路走来,科研有“苦”也有“甜”。做试验往往需求无数次重复,单调而单调,配偶俩经常清晨才脱离试验室。

用显微镜调查拟南芥根吸收小肽的荧光时,为了制备一个美丽的玻片,他们又是焚膏继晷——拟南芥的苗子十分小,叶片长度只要1—2毫米,根像毛发相同细,测验很屡次才干得到一张比较舒展的压片。

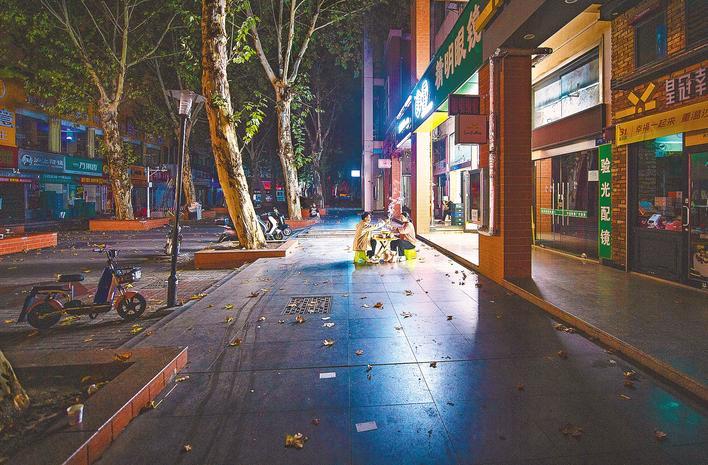

配偶俩清晨脱离试验室时,有时会去校园步行街上吃夜宵,或在便利店吃泡面,然后骑着电动车回家。有了互相的相伴和鼓舞,科研之路不再孑立。

有次做一个十分难的试验,两人约好假如试验成功了就去校园步行街吃好吃的。试验一向继续到清晨一点多,终究很成功,他们高兴肠坐在梧桐树下一同吃夜宵。

刘塬方说,科研的“苦”还在于成果的不知道,绵长的探究进程对膂力、耐力、心态都是巨大检测。

配偶俩也曾有过懊丧、苍茫的时分。他们在探究和证明RPG基因编码31个氨基酸的microRPG1小肽时,足足用了近3年的时间;解析microRPG1小肽的机制时再次遇到瓶颈,让他们困扰良久,产生了挫折感。科研的愿望、导师的鼓舞、互相的支撑,都鼓舞着他们莫容易抛弃,在日复一日的坚持下,总算迎来山穷水尽。

“余延辉这对科研眷侣,能把这么具有挑战性的基因克隆出来,真的需求极大的意志,完美阐释了久久为功。”崖州湾国家试验室主任科学家刘杰说。

可是科研也有“甜”。每逢成功拍照一张美丽的试验图片、取得一个成功的试验成果、寻找到一条有用的研讨途径,便是配偶俩高兴的时间。

“咱们都喜爱美食,做试验累了的时分会做点美食来犒赏自己,塬方做的拌面和煲仔饭特别好吃。”余延辉笑言,有时分加班到很晚,他们也会给自己来个“夜宵奖赏”。

刘塬方说,他们吃过晚饭后,经常在南湖之畔、野芷湖边、试验田间的小道上骑行,偶然还会放放风筝,让烦恼随风而去。

“既要仰视星空,也要兢兢业业”,在配偶俩看来,科研之路没有一往无前的,只要在失利与挫折中不断磨炼,才干收成成功的高兴,这也正是科研的魅力地点。

“余延辉这对小夫妻不只因玉米收成甜美作业,也收成甜美爱情。”华中农业大校园长严建兵说。

“高兴科研、美好科研,咱们都应该高兴美好地作业,才干把作业做得更好。”两人说,人生也该如此——高兴和美好,并为愿望而斗争。

营业执照增值电信业务许可证互联网出书组织网络视听节目许可证播送电视节目许可证